よくある質問(Q&A)

-

[外装] 屋根もリフォームが必要なんですか?

普段あまり目につかない屋根ですが、紫外線・雨・風・雪・さらに台風・ゲリラ豪雨・地震等の自然災害から家族や家財を守ってくれている大切な役割をしています。

普段は目につかない為、雨漏りや台風被害、近所を工事している業者に言われて、等のきっかけがないかぎりは何年、何十年とそのままです。

≪屋根の状態によって異なるリフォーム方法の目安≫

屋根のリフォームは既存屋根の状態により異なります。

≪屋根の状態とフォーム方法の目安≫ 屋根の状態 工事方法 症状 築年数 重度

軽度

葺き替え 屋根材の劣化激しい下地材まで傷んでいる 約20年以上 重ね葺き(カバー工法) 屋根材の劣化が激しいが下地は傷んでいない 約10~20年 塗り替え 屋根材の劣化は軽度下地が傷んでいない 約10年以下 補修工事 傷んだ箇所のみ補修 ※築年数はあくまでも目安となります。

劣化したまま放置しておくと住まいの老朽化を速める原因になります。

まずは屋根の状態をチェックしてみましょう。

ただし、屋根の上に上がるのはとても危険ですので、上がらず屋根が見渡せる場所からチェックしましょう。

気になるところがあれば必ず専門業者に依頼して確認してください。

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根材ってどんな種類がありますか?

屋根材には金属系・スレート系・粘土系等があります。

金属系の屋根材

代表的なもの:ガルバニウム鋼板です。

特徴:軽量で耐震性に優れ、カラーやデザインが豊富です。

短所:防音・遮熱性が低いことです。

金属系の屋根材ではメンテナンスフリーでメーカー保証30年(※)の自然石粒鋼板があります。この屋根材はジンカリウム鋼板というガルバニウム鋼板と同じ組成の鋼板の表面に石粒を吹き付け、熱伝導率を下げ、屋根裏へ熱を伝えにくく防音性にも優れています。また1㎡当たり7㎏と軽量なので耐震性に優れています。

※メーカーにより保証期間が異なります。

スレート系の屋根材

代表的なもの:化粧スレート

特徴:軽量で耐震性に優れ、安価で施工しやすい

短所:割れやすく劣化による色褪せ目立ちやすいので定期的なメンテナンスが必要

粘土系の屋根材

日本瓦です。

特徴:屋根材の中で最も耐久性があり塗装も必要なく100年以上もつと言われています。

短所:重量が非常に重く近年地震も多い為、瓦屋根から、より軽い屋根材を検討されるお客様が増えています。

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根にもメンテナンスは必要ですか?

必要です。

屋根のメンテナンスとは、定期的に屋根の状態を知り、適切な時期に適切な工事をするために行います。

屋根材によって耐用年数や特徴が異なります。まずは自宅の屋根の種類や特徴を知ることがメンテナンス時期の目安となりますので現状を把握しておきましょう。

●おススメの記事●

-

[外装] メンテナンスがいらない屋根ってありますか?

メンテナンスフリーの屋根材は瓦です。

粘土瓦(日本瓦)の寿命を表す耐用年数は50年~100年とされています。半永久的とも言われており、一例ですが1400年前に作られた屋根材が使われている建物が現在でも存在します。

しかし、瓦屋根を作る際に漆喰やモルタルなどの副資材を使用します。

漆喰は約10~15年でメンテナンスが必要になります。

屋根の下に敷かれている防水紙も約20年前後で交換が必要になります。

瓦自体はメンテナンスフリーですが、副資材の部分に関しては補修などのメンテナンスが必要となりますのでご注意ください。

次にメンテナンスフリーとされている屋根材、自然石粒鋼板の屋根です。

例えば、ディーズルーフィングシリーズは条件付きですが30年保証されています。

【3つの条件】

・基材ジンカリウム鋼板のサビによる漏水

・基材石粒の極度な褪色

・基材石粒の極度な剥離

30年以上経過してもコケやカビの汚れも少なく美観を保てるのが特徴です。

瓦の場合、壊れたり破損しても、その部分だけ変える事ができ、メリットが多いように思えますが、瓦の一番の問題は重さです。

6000キロにもなる重さが家の上にある為、耐震化されていない家の場合大きな地震の時に倒壊の恐れもあります。また瓦の重さで防水シートが破れてしまい雨漏りの原因になる事もあります。耐震化という面から瓦から軽い屋根材へのお取替えをお勧めしています。

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根の葺き替えって何ですか?

葺き替えとは、既存の屋根材を全て撤去し、屋根の下地から表面まで丸ごと新品に取り替え、屋根全体を一新する工事のことです。

屋根の状態や形状によっては一部だけを下地から表面までの取り替えで済む工事もあります。全面葺き替え工事か一部葺き替え工事かは現地調査を行い、見極めます。

屋根の工事には重ね葺き(カバー工法)というものもあります。

これは既存の屋根材を撤去せず、既存の屋根材の上に新しい屋根材を被せるという工法です。重ね葺き工事(カバー工法)に比べると葺き替え工事の工事費用は高くなります。

しかし、葺き替え工事をすることによって家にかかるトータルコストを安く抑えられる場合があります。

古い屋根は定期的なメンテナンスが必要となり、そのメンテナンスサイクルも年々短くなってきます。

さらに雨漏りの危険性も高まります。雨漏りが発生しますと建物自体を傷める危険性があり、家の寿命を縮めてしまう可能性もあります。

長く住む家だからこそ、先を見据えた計画をしていきましょう。

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根の葺き替えや塗装の適切な時期は?

工事の適切な時期を見極めるには現状を確認する必要があります。定期的にセルフチェックをして、早めにリフォームを検討しましょう。

【チェックポイント】

□ 15年以上何もメンテナンスをしていない

□ 軒天(屋根の裏部分)に雨染みができている

□ 天井にカビが発生している

□ 風の強い日に屋根から変な音がする

□ 雨が降った翌日も湿気が残る

□ 屋根材のひび割れ・ズレがある

□ 屋根全体の色あせが目立つ

1つでも該当する項目があった場合は専門業者に屋根の調査を依頼してください。

早めの対応が工事費用を抑えるコツとなります。

●おススメの記事●

-

[外装] 現在の屋根と同じ素材の屋根にしなければいけないのですか?

違う素材の屋根材でも大丈夫です。

しかし工法によっては選べる屋根材に制限があります。

葺き替え工事➡全ての屋根材に対応

重ね葺き工事(カバー工法)➡スレート、金属系、アスファルトシングル等

【屋根材を選ぶポイント】

木造住宅の場合:屋根材の重量が構造計算結果に影響します。耐震性を確保するため、重量が大きい瓦葺きの建物と金属やスレートに類する軽い屋根材葺いた建物に分けます。軽い屋根のほうが、耐震性が良くなります。

【防火対策】

屋根の構造は、建物の構造より建築基準法で防火対策が規制されています。現在はその観点から屋根材は不燃材が使用されています。

【素材により最低屋根勾配の規定がある】

屋根材の形と葺き方で雨漏りを起こさないようにする工夫です。屋根の勾配は住宅の外観に大きく影響するので、外壁のデザインと合わせて屋根材を選びましょう。

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根工事の工事日数と工事の流れを教えてください。

屋根の工事は、屋根の面積・形状・勾配・劣化状況・既存屋根材・現場条件・天候によって左右されます。

現場の状況によって異なるので目安となりますが、平均工事日数と工事の流れです。

葺き替え工事 平均工事日数➡7~10日

≪主な工程≫

①足場組み立て

②既存屋根材撤去

③下地張り/張替え/既存下地再利用

④防水シート張り

⑤屋根材取付け

⑥手直し/足場解体/清掃

重ね葺き工事 平均工事日数➡5~7日

≪主な工程≫

①足場組み立て

②下地増し張り/張替え/既存下地再利用

③防水シート張り

④屋根材重ね張り

⑤手直し/足場解体/清掃

●おススメの記事●

-

[外装] 屋根の葺き替え中に雨が降ったらどうするの?

雨が降る日は工事をしません。

また、ルーフィング(防水シート)までの作業が終わっていれば雨漏りする心配はいりません。

その為にもルーフィングを貼るまでの工事は素早く行われます。

もし、ルーフィング前に急な雨が降ってきた場合は、濡れてしまった野地板(下地材)を十分に乾かしてから施工します。野地板の乾きが不十分ですとカビの原因になりますが、完全に乾燥すれば問題はありません。そういう状況を防ぐためにも事前に雨天を避けての施工を徹底しています。

●おススメの記事●

-

[外装] 雨樋工事でも足場は必要ですか?

雨樋は高所作業になりますので大変危険です。はしごを使って作業しようとすると移動するたびに、はしごから降りてまた登っての繰り返しで効率も悪く、はしご自体安定していないので大変危険です。

はしごをかけた場所が悪く、雨どいが破損する可能性もあります。

そのため、はしごではなく、足場を用意する必要があります。

足場を用意しても、雨樋修理をDIYする事はお勧めしません。

雨樋工事は繊細な作業となりますので、DIYで対応してもなかなか上手くできなかったり、またすぐに破損してしまう可能性が高いからです。

また、足場の組み立てには危険防止のため、足場設置に関する法律もあります。業者に依頼して修理・交換することをお勧めします。

もし、雨どいの工事をおこなうのが、台風や雪などの災害が原因の場合、火災保険の適用になるケースもあります。

足場代が保険でカバーできた。という事例もあります。

火災保険を利用する場合、被害状況の写真が必要になりますので、現場調査の際に火災保険を利用する旨をお伝えください。

●おススメの記事●

-

[外装] 雨樋が一部破損しているのですが、一部だけ交換できますか?

部分交換できます。

雨樋が一部破損・欠陥している場合や傾いている場合、雨樋を支えている金具が曲がっていたり破損している場合は破損した箇所のパーツごと交換します。

部分補修で済む場合のケースとしては、樋の接続部の継手が緩んでいたり、外れている場合や樋に小さなひび割れや穴が開いている場合はちょっとした補修作業で直せます。

破損個所や劣化箇所が数か所あったり、樋を設置または交換してから20年以上経っている場合は全交換をお勧めします。

●おススメの記事●

-

[外装] 雨樋の色や形って何種類もあるのですか?

≪形状≫半円型・角型・特殊型の3種類

半円型➡最もスタンダードで典型的な雨樋の形です。しかし近年多発しているゲリラ豪雨や台風などで雨水が溢れてしまうケースも・・・最近では角型がスタンダードになりつつあります。

角型➡半径型に比べて流水量が多く確保できるため、降水量が多い地域では主流の雨樋となっています。

特殊型➡北海道や東北など雪の多い地域では、雪かきをする際に雨樋を傷めないよう特殊な形をした雨樋を使用しています。

≪素材≫塩化ビニール製・合成樹脂製・ガルバリウム鋼板(金属製)・銅製

塩化ビニール製➡素材が軽くて組み立てやすいのが特徴です。コストも安いので広く普及しています。しかし、紫外線による劣化や破損しやすいというデメリットもあります。

合成樹脂製➡樹脂の表面に紫外線による劣化に対して強い処理を施しており、耐久性が高いです。しかし、塩化ビニール製に比べてコストが高いです。

金属製➡ガルバリウム鋼板やアルミ・アイアンなど多数の金属製雨樋があります。

金属製の特徴は耐久性が高く、錆びにくい。見た目の劣化もほとんどないので、メンテナンスを気にせず長く使える雨樋となっています。

銅製➡耐久性が高く、酸化すると緑青色へと深みのある色へと徐々に変化していきます。この味のある配色から神社などに使用されることが多いです。銅の加工が難しく、専門の職人も減ってきてることから一般住宅での取り付けはあまりされていません。

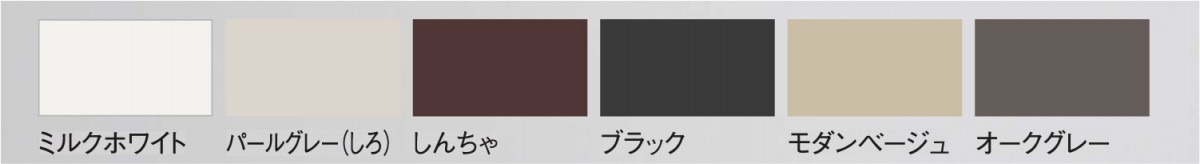

≪色≫

色はメーカーや雨樋の種類によってカラーバリエーションが異なります。

パナソニックの雨樋の一例です。

引用:パナソニック

●おススメの記事●

-

[外装] 雨樋に落ち葉詰まってしまうのですが、対応策はありますか?

雨樋に落ち葉やゴミが詰まると雨水が行き場をなくしオーバーフローしてしまいます。そうなるとお庭に水溜りができたり、植木を傷めたり、さらには雨水が壁や縦樋の留め付け金具に伝わり、雨漏りやシロアリを引き起こす可能性もあります。そうならない為に雨樋が詰まる前に対策が必要とされています。

対策として、雨樋に落ち葉やゴミが入らないようにカバーやネットが付いたタイプがあります。カバータイプは雪が雨樋に覆うことなく、溶けた水だけを受けるので雪の多い地域でよく使われています。

●おススメの記事●

-

[外装] 雨樋にも保証はありますか?

メーカー保証としては、雨樋本体の製品保証期間は5年

水漏れ・変色差保証が5年及び10年ついている材料もあります。

弊社、創研での工事保証期間は交換及び塗装の場合2年となります。補修工事の保証はありません。

詳細についてはお問い合せください。

●おススメの記事●

-

[外装] 開き戸から引き戸に変更できますか?逆パターンもできますか?

可能です。

バリアフリーを重視されている方や検討されている方には、軽い力でも開閉しやすい引き戸をおすすめいたします。

開き戸➡引き戸に変更する場合は、ドアを引き込むためのレールを設置するスペースが必要になります。まずはお気軽にご相談下さい。

●おススメの記事●

-

[外装] 玄関ドアを変えたら断熱性が上がりますか?

家の寒さの主な原因は窓・サッシ・玄関ドアです。

寒さの原因でもある玄関の断熱性能を高めることで家の中の温度が変わります。

最近の玄関ドアは断熱性に優れており、断熱玄関ドアに交換するだけで冷暖房の効きが変わり、それに伴い光熱費を節約できるといったメリットがあります。

●おススメの記事●

-

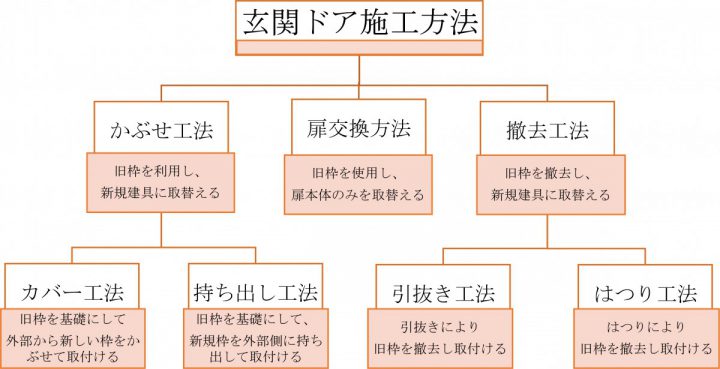

[外装] 玄関ドアの施工方法は何種類あるんですか?

玄関ドアの施工方法は【かぶせ工法・扉交換工法・撤去工法】の3種類

リフォームで主流となっている施工方法は、カバー工法となっています。工事費も安価で工期も1日と手軽にリフォームができます。

●おススメの記事●

-

[外装] 玄関ドアの工事はどのくらい工事期間がかかりますか?

玄関ドアの施工方法によって工事期間が異なります。

・はつり工法などの撤去工法➡約5日

はつり工法とは、既存の枠をとりはずし、新しいドア枠を取り付ける方法です。

既存の物をはつる(壊す)のではつり工法と言います。

・カバー工法などのかぶせ工法➡1日

カバー工法とは、既存の枠の上に被せる工法です。工事日数が短いのが特徴です。

~リフォームにおすすめ~

簡単に玄関ドアを変えることができるカバー工法のメリット

【早い】1日で完了するので、防犯上の安心です。何日も立ち会わなくても大丈夫です。

【経済的】大掛かりな工事が不要なので、費用も軽減されます。

【気配り】騒音や粉塵を抑えて、ご近所にご迷惑をおかけしません。

●おススメの記事●

-

[外装] 玄関ドアに網戸は取り付けられますか?

-

[外装] 玄関ドア施工方法でカバー工法とは何ですか?

玄関ドアのリフォームで主流となっているのがカバー工法です。既存のドア枠を利用し、その上に新しい玄関ドアの枠を取付けます。

この工法は、壁や床をいじりませんので工事費も抑えることができます。

そして1番の魅力が、たった1日で工事が終わることです。

●おススメの記事●