よくある質問(Q&A)

-

[塗装]の工事期間はどのくらいですか?

工事期間は、おおよそ2週間~1ヵ月

家の大きさや塗料の種類、天候によって工事期間が変わります。

まずは現地調査を行い、家の劣化状態を把握して適切なご提案をさせていただきます。

お気軽にお問い合せください。

●おススメの記事●

-

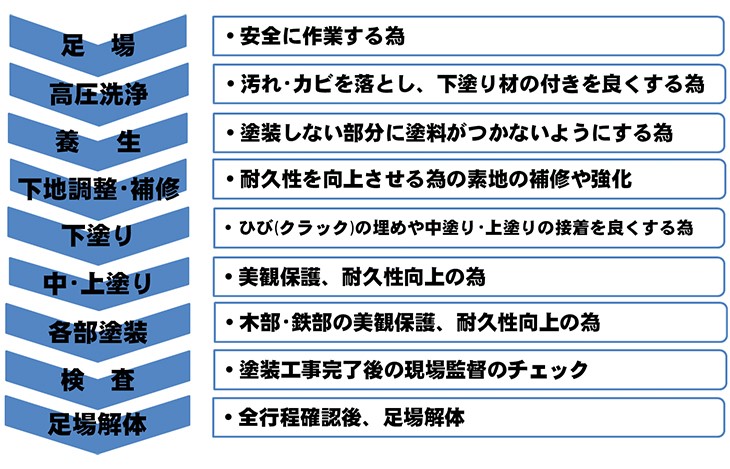

[塗装]工事の手順を教えてください

①足場設置

足場は職人が安全に作業できる環境を作ります・足元が悪い状態では、きちんとした塗装や養生ができません。良い工事をするために大切な作業となります。

②高圧洗浄

外壁に付着しているほこり・藻・カビなどの汚れを除去します。もちろん鉄部や木部も洗浄します。汚れをきちんと取ることで塗料の接着を良くします。

③養生

塗装をする箇所以外に塗料が付かないようにするためと仕上げの精度を上げるために細かな箇所まで養生をしていきます。

④下地調整・補修

最も大切なのが下地処理になります。

クラックの下地処理・サイディング壁の目地の補修・塗膜の補修・ケレン・窓まわりの補修などを行い塗装の耐久性を向上させます。

⑤下塗り

塗装面と塗料を密着させる接着剤の役目と塗装面を均一化し塗装ムラを抑える効果があります。

⑥中・上塗り

仕上げ塗装として中塗りと上塗りの2回塗装していきます。2回塗ることで塗膜の厚みをつけ、塗りムラを抑え、塗装の性能を高めると共に、仕上がりもきれいになります。

⑦各部塗装

塗装工事は屋根や外壁だけではありません。木部(破風板・窓枠・戸袋・軒天)や鉄部(雨戸)、雨樋等にも塗装していきます。

⑧検査

塗装工事完了後に塗り残しや塗り忘れがないか、防水塗装箇所は終了しているかなどを現場監督が隅々までチェックをしていきます。

⑨足場解体

全工程の確認後に足場を解体します。

⑩引渡し

お施主様に確認していただいた後、お引き渡しとなります。

●おススメの記事●

-

外壁[塗装]と屋根[塗装]の塗料の違いは何ですか?

外壁塗料と屋根塗料の一番の違いは耐候性が違います。耐候性とは雨と紫外線による塗膜劣化への耐久性の事です。外壁と違い、屋根は一日中日光が当たるので環境条件が厳しいので耐候性が重要となります。

次いで遮熱性です。太陽光を跳ね除けて、熱さを塗膜に浸透させない効果も大切です。

●おススメの記事●

-

[塗装]工事ってシンナー臭いイメージがありますが、イヤな臭いはしませんか?

選ぶ塗料によって、においが変わります。

塗料には水性と油性があり、水性の塗料はきつい臭いはしません。

油性の塗料はシンナーのようなきつい臭いがあり、近隣にもそのニオイは広がってしまいます。

臭いの違い

- 塗料をうすめる希釈液(うすめ液)の違いにあります。

- 水性塗料は水でうすめるので、強烈な臭いはしません。

- 油性塗料はシンナー等の有機溶剤をうすめ液として使用するので、強烈な臭いがします。

塗装時の臭いによる影響

- 人によっては気分が悪くなったり、頭痛や食欲不振、目の不調など起きる

- 窓を開けている家や通行人はシンナー臭を受ける。(近隣トラブルを防ぐためにも事前に施工業者が近隣へあいさつに伺います。)

- シンナーを含んだ臭いは空気より重いので1階部分や下の方に溜まり、1階に寝室やベビーベッドがある場合や、ペットが1階にいる方は2階に移動させるなどの注意が必要となります。

合わせて読むおススメ記事●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[塗装]工事をしたら何年持ちますか?

一般的に塗装工事は10年に1回が目安と言われていますが、あくまで目安です。使用した塗料によっても耐用年数が異なりますし、日当たりがいい家なのか悪い家なのかでも変わってきます。大切なのは家の劣化状態を把握して、最適な時期に塗装工事を行うことがベストです。

塗料の種類・耐用年数・特徴 ≪参考資料:日本ペイント≫

【アクリル塗料】

耐用年数3年~5年

塗料の価格が一番安い。他の塗料に比べて汚れやすく耐候性に劣るので、塗り替えの周期が短い。耐用年数が悪い為、現在ではあまり使われていません。

【ウレタン塗装】

耐用年数 5年~8年

数年前は主流塗料だったウレタン塗料。塗膜に光沢があり伸縮性があるが塗り替え周期が短い。塗料としては柔らかい性質を持っていて万能系の塗料でもあります。柔らかい性質から下地によっては木部や雨樋などの細部の塗装に適しています。

【シリコン塗料】

耐用年数 7年~12年

塗膜に光沢があり弾性がある。耐久性も良く、シリコンにセラミックを配合させたものや汚れにくい機能などを持たせている物もあります。

【ラジカル制御型塗料】

耐用年数 8年~13年

現在 最も注目されている塗料で、新技術によりシリコン塗料を超える耐候性があり、作業性とコストパフォーマンスも魅力です。

【フッ素塗料】

耐用年数 10年~15年

耐久性に優れ、シリコン塗料より更に耐用年数が長い。価格は高いが、価格の安い塗料を数回塗り替えするよりは好まれる。

【無機系塗料】

耐用年数 15年~20年

建築外部用塗料として耐候性など最も優れているが、価格は一番高い。超高層ビル等で使用されることが多い。

最近では遮熱効果を加えた遮熱塗料もあります。省エネ・エコへの関心が高い現在、光熱費削減の効果が期待できる遮熱塗料の関心も高まっています。一般的に直射日光が当たる屋根に遮熱塗料を塗る事で屋根の表面温度が通常より下がり、建物内の温度上昇を抑える事で光熱費削減に繋げています。

●おススメの記事●

-

[塗装] 外壁にひびが入る原因は?直せますか?

主な原因は4種類あります。

・ヘアクラック

主に塗膜にできるクラックで、経年による塗膜劣化や塗装工事の際の不適切な塗装間隔時間・弾性素材や塗膜の上に硬質塗膜を塗装などが原因にあげられます。

・乾燥クラック

完全乾燥収縮前にその表面に塗装して造膜すると素材の収縮につれて追随できなくなった塗膜にひび割れが発生します。

・構造クラック

建物の構造的な欠陥や凍結と融解の繰り返し、建物の不同沈下などから発生するひび割れです。

・縁切れによるクラック

モルタルなど湿式工法の外壁材は一度に一面を仕上げます。途中で作業を中止したり、部分的にやり直したりすると塗り継ぎ面にひび割れが生じます。

ひび割れの状態によって重症度が異なります。まだ大丈夫なひび割れとすぐに補修しなければならないひび割れを見極めるのも難しいですよね。ここでご自身でもひび割れの状態を把握できる目安をお教えします。

≪ヘアークラック(幅0.3㎜以下)≫

まだ大丈夫なひび割れです。

ただしひび割れが進行していないか定期的にチェックしましょう。

≪幅1㎜以上のひび割れ≫

補修が必要です。

下地や構造部分には達していないと思いますが、一度専門業者に調査をしてもらった方がいいでしょう。

≪幅3㎜以上のひび割れ≫

早急に補修が必要です。

かなりひび割れが進行している状態です。建物の内部に水分が浸入している可能性もあるので早急に専門業者に依頼をして補修しましょう。

●おススメの記事●

-

《目次》エクステリア

- 門扉の幅やサイズは決まっていますか?取り付けに必要な寸法はどれくらいですか?

- 門扉を取付ける際、既存の壁やフェンスなど壊しますか?

- 門扉の開く向きはいろいろあるの?

- 門扉のデザインはどのくらい種類があるの?

- 防犯性の高い門扉はありますか?

- 門扉工事の工事期間はどのくらいですか?

- ウッドデッキは腐りますか?お手入れ方法は?

- ウッドデッキの耐用年数はどのくらいですか?

- マンションのベランダにもウッドデッキを設置できますか?

- サンルームって延べ床面積に入って、固定資産税がかかるの?

- サンルームとテラス囲いは何が違うの?

- サンルームのメリット・デメリットを教えてください。

- サンルームやテラスを設置したら室内は暗くなりませんか?

- 目隠しフェンスとはどういうものですか?

- 車の盗難防止に適したカーポートはありますか?

- サイクルポートって何ですか?

- 庭が狭いのですがサイクルポートは設置できますか?

- UVカットできるカーポートやサイクルポートってあるんですか?

- カーポートの屋根1枚だけの交換って出来るんですか?

- 土間コンクリートとは何ですか?

- 防犯用の砂利って効果ありますか?

- 土間コンクリートの工事をした場合、何日くらい車が停められませんか?

- 既存の壁を壊さず設置できますか?

- 手すりを取付ける場合でも介護保険は利用できますか?

カテゴリ別質問集はこちらから

全般 リフォームについて キッチン 浴室 洗面台 トイレ 給湯器 内装 ドア・窓 外装 塗装 エクステリア 介護 フルリフォーム 下水道

-

[エクステリア] 門扉の幅やサイズは決まっていますか?取り付けに必要な寸法はどれくらいですか?

門扉のサイズは選ぶ門扉の種類によって異なります。

門扉のサイズは間口×高さ(㎜)で選びます。間口は扉のサイズによって異なりますが

一般的なサイズは間口(幅)1,200㎜~1,800㎜、高さは1,000㎜~1,600㎜となります。

サイズがない場合は特注できる門扉もあります。≪取付けの際に気をつけること≫

・門扉の高さは、門柱の上に門扉の柱が出ない高さにしましょう。15㎝くらい低くするとバランスが良いです。

・敷地と道路に高低差がある場合は、段差の2断面に門扉を設置するとバランスが良くなります。

・門扉を設置する際、扉を垂直に開いた状態で人が通れるスペースが必要です。設置個所の奥行きが1.2m以上あるといいでしょう。

・道路から門扉までの奥行きは、事故防止を防ぐためにも道路から少なくとも60㎝以上の奥行きを持たせることが必要です。このくらい距離があると門まわりにゆとりが生まれます。●おススメの記事●

●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[エクステリア] 門扉を取付ける際、既存の壁やフェンスなど壊しますか?

基本的には既存の壁やフェンスは壊しません。

門扉のサイズを既存より大きくする場合は、そのサイズに合わせて壁やフェンスを壊す必要がありますが、基本的には門扉を新設する際に解体する箇所は既存の門扉の柱と扉の部分のみとなります。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] 門扉の開く向きはいろいろあるの?

両開き➡左右同じ間口幅の扉がついている門扉で、両方の扉を開くことができます。

親子開き➡両開きと同じように開閉できる扉ですが、左右違う間口幅の扉がついている門扉です。間口の狭い場所での設置でも片方の扉の幅を広くとれば出入りしやすくなります。

片開き➡扉が一枚の門扉で、主に勝手口など間口の狭い場所に設置します。

引き戸➡その名の通り、扉を横にスライドさせる門扉です。広い間口スペースがとれるので車いすの方にも使い勝手がいいです。しかし、扉をスライドさせるため、門の脇に扉が収まるスペースを確保する必要があり、そのスペースを確保することが難しいのが現状です。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] 門扉のデザインはどのくらい種類があるの?

門扉のデザインは多種多様で、縦格子・横格子・木目調・ラティス・目隠し・アイアン・キャラクター等があります。

縦格子 《引用:LIXIL》

スッキリとしたデザイン。アルミ素材や木目素材など素材も種類が豊富。

格子の幅も細いものから幅の広い物迄あり、お家雰囲気に合わせて選べます。

横格子 《引用:LIXIL》

目隠しの役目もあり、透け感もありスッキリしたデザイン。

縦格子同様、素材、色、格子幅など組合せが多いためお家の雰囲気に合わせて選べます

木目調《引用:LIXIL》

木のやさしさを感じる門扉。人工の木なので手入れが楽

デザインにこだわる方や、シックなデザインを好む方に選ばれます。

ラティス 《引用:LIXIL》

園芸が趣味の方にお勧めなのがラティス柄です。

鉢植えをつるしたり、季節のリースを飾ったりするにはぴったりです。

アイアン 《引用:LIXIL》

モルタル壁と相性がいいのがアイアンです。南欧風の建物にはぴったりですね。

まだまだたくさんの種類やデザインがあります。

家の雰囲気に合わせて選ぶのもよし、個性を出すのもよし

家の顔となる部分でもあります。ぜひ一度ご相談ください。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] 防犯性の高い門扉はありますか?

防犯性を高める機能として“電気錠”というものがあります。電気錠は通常の鍵と違って、おサイフケータイ機能がついた携帯や専用カードキー・リモコンキーなどで開閉します。ピッキングで解錠することができないので、防犯対策には最適です。

その他には、門扉の外から玄関が見えるようなデザインの見通しのいい門扉を選ぶことをお勧めします。門扉が一枚板のようになっているものよりか、スリット状になっているものの方が門扉の内側が見えるので、玄関からの浸入を防ぐ効果があります。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] 門扉工事の工事期間はどのくらいですか?

基本的に1日で工事は完了します。※モルタルが乾くまでの期間は除く

【主な工事内容】既存門扉の解体撤去➡柱の取付け➡モルタルで基礎固定➡扉の取付け

モルタルが乾燥するまで養生期間が必要となります。気温や天候によって乾く速度が異なります。

目安として・・・ 夏場:3~6日程 冬場:1週間~10日程

外まわりの工事は天候に左右されてしまうので、工期が遅れてしまう事があります。

工事を検討する際は、日数にも余裕を持って計画しましょう。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] ウッドデッキは腐りますか?お手入れ方法は?

天然木のウッドデッキは“木”なので、経年劣化により腐ってしまいます。

ウッドデッキで使用する木の種類

ソフトウッド

- エゾ松やパイン材・もみ・レッドシダ―といった軽くて柔らかい木

- ソフトウッドは耐久性が低く、毎年塗装をしなければ2~3年程度しか持たない

ハードウッド

- ウリンやイベ・セラガンバツーなどの木は湿度が高い木なので腐りにくい

- 耐久性は15年~20年程

- しかし丈夫がゆえに硬くて工事しにくい

人工木デッキ材

- 腐りにくく、色あせが少なく塗装も不要

- 熱を持ちやすい。ただし、近年では触っても熱くないタイプも出てきている

ウッドデッキに適している素材としてハードウッドや人工木デッキ材をお勧めします

お手入れ方法

ウッドデッキをきれいな状態で長持ちさせるには、日々のお手入れとメンテナンスが必要です

天然木材の場合

- こまめに砂ぼこりを取る(腐りの原因となります)

- 定期的にデッキブラシで軽くこすり、水洗いをする

- ささくれやトゲが出てきたらサンドペーパーや電動サンダーで削る

- 1年~2年に1回は塗装する(塗料は通気性があり撥水効果のあるオイルステインをお勧めします)

人工木材の場合

- 定期的にデッキブラシで軽くこすり、水洗いをするだけ

お手入れを考えると人工木材の方が簡単ですが、天然木材は手入れをするごとに風合いが増して愛着がわきます。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] ウッドデッキの耐用年数はどのくらいですか?

ソフトウッドの耐用年数は2年程と言われています。雨による腐食や虫食いが原因で傷んでしまいます。

ハードウッドの耐用年数は20年程と言われています。シロアリなどの害虫にも強いので長持ちします。

人工木材の耐用年数は20年以上と言われています。腐食することもなく、害虫被害も受けません。さらに大掛かりなメンテナンスも必要ないので実用的です。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] マンションのベランダにもウッドデッキを設置できますか?

可能です。 ただし、条件があります。

まず、マンションの管理規約を確認します。マンションにはそこで暮らす人が守るべきルールが定められています。中にはウッドデッキを敷くのを禁止していたり、材質の制限をしたりしているマンションもあるので、しっかりチェックしましょう。

その上でウッドデッキの素材やデザイン、施工性を考えて計画していきましょう。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] サンルームって延べ床面積に入って、固定資産税がかかるの?

サンルームは固定資産税の課税対象となります。

そもそも固定資産税の課税基準は、雨風がしのげる作りになっているかどうかで決まります。

サンルームは三方の壁(透明なポリカーボネートやガラス素材)+屋根(透明なポリカーボネートやガラス素材)というような造りになっています。

サンルームを増築した場合は、不動産登記簿の内容が変更となります。そのため、工事完了後に登記の変更申請を行う必要があります。固定資産税は登記変更により増加した床面積分が上がります。

●おススメの記事●

●カテゴリ別質問集はこちらから●

-

[エクステリア] サンルームとテラス囲いは何が違うの?

大きな違いは居室か、居室でないかの違いです。

テラス囲いとは?

引用:LIXIL

テラス屋根と呼ばれるものに囲いを付けた簡易的な造りになっています。

もともと、テラス屋根は縁側やバルコニーに取り付け雨でも濡れないようにする商品です。

そこに床や壁を取り付けたのがテラス囲いと呼ばれる商品になります。

気密性が低く、一部のみ壁を作るタイプや土間タイプ等様々な種類があります。

サンルームとは?

引用:LIXIL

縁側に太陽の光を取り入れられるよう作られた部屋。リビングの延長やもう一つの部屋として利用されます。

居室として作られている為、ある程度の気密性と防火性が必要で、建築基準法に適した作りになっています。

10㎡以上になると増築許可申請が必要になります。

また、既存の建物の建ぺい率、容積率が変わる為、不動産登記簿の内容が変更になります。

完成後に変更登記が必須になります。また床面積が増える為固定資産税も上がります。

簡単にまとめると・・・

サンルームは建築基準法に準じた建物。居室。

テラス囲いは雨よけの屋根に壁や床をつけた簡易なエクステリア。という事ですね。

●おススメの記事●

-

[エクステリア] サンルームのメリット・デメリットを教えてください。

【メリット】

- 日当たりが良く、冬でも暖かい

- 天候に関係なく洗濯物を干せる

- 多目的スペースとして使用可能

- リビングの延長として空間が広がる

- 断熱性と気密性が高まる為、リビングの冷暖房の効きが良くなる。

【デメリット】

- 固定資産税が課税される

- 日当たりの悪い場所に設置するとサンルームの良さや効果が実感できない

- 夏の直射日光で室温が高温になるので、二重サッシへのリフォームや日よけなどの対策が必要

- ガラス張りの造りなので、掃除などのメンテナンスをこまめにする必要ある

●おススメの記事●

-

[エクステリア] サンルームやテラスを設置したら室内は暗くなりませんか?

基本的に屋根も壁もガラス張り(またはポリカーボネート)なので、暗くなることはありません。

サンルームを設置する位置や屋根・壁の素材によっては暗くなってしまう場合があります。

●おススメの記事●